《岁月印迹》跋

发布时间:2025-10-11

作者:胡大同

点击量:0

《岁月印迹》跋

题《岁月印迹》

谁言篆刻属雕虫,半世追寻慕古风。

常梦西泠明月照,偷安岂敢忘初衷。

这是作者自题的一首诗,是挂在他几十年来孜孜以求的艺术之树上的一串风铃,清风拂过之后的琢玉声声,是激情留在云英石母上的颤抖……

我和作者是相识多年的好友,他博学多才,涉猎广泛。绘画、篆刻、书法、写作、射击、摄影、音乐等领域都有深入的研究和独特的见解。

这本《岁月印迹》是《邢力钧文集》系列丛书的第一本,这本书的出版充满了意外和偶然。原来作者出书规划的是歌曲、书法、摄影、诗词,按照这个想法 进行整理作品。但在整理过程中翻出不少早年的篆刻作品,多年尘封的记忆也随着这一方方刻印都苏生起来,在心里像野草疯长……但要编撰成辑想法却是来自他夫人的建议。嫂夫人认为:既然这一方方印镌刻在几十年的时光年轮里,那就应该让它们讲述属于自己的光阴故事。正是这特别的力量的支撑,才让这一方方印背后的故事没有淹没在时光的长河里,那些生动而鲜活的经历成走进了人们的视野。

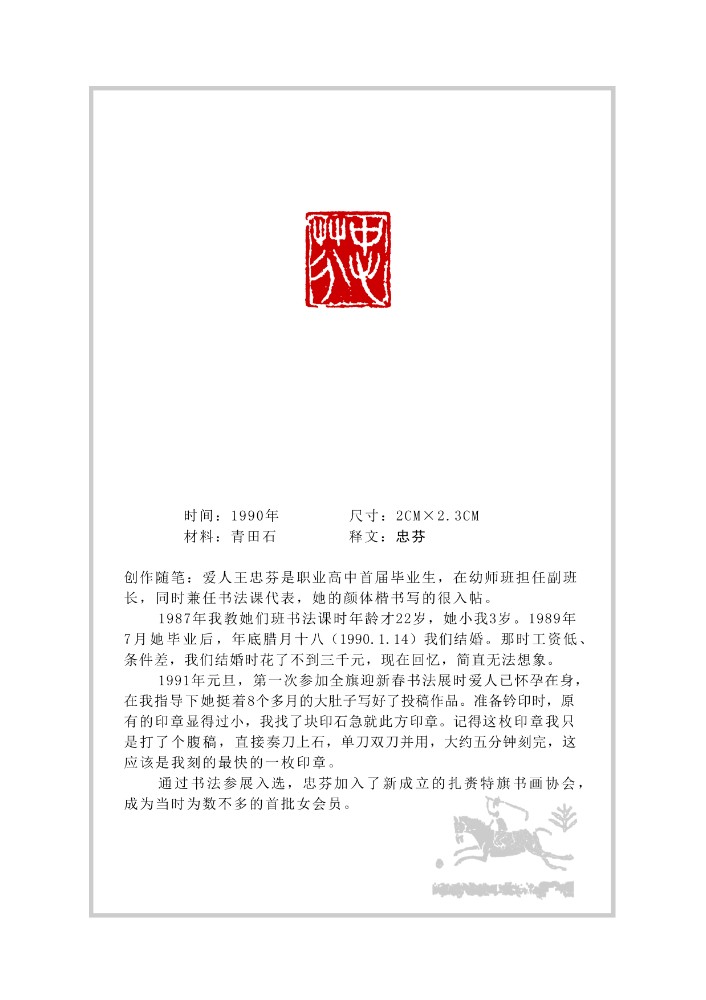

写到这里,我不禁想起了苏轼的词:“常羡人间琢玉郎,天应乞与点酥娘。”用琢玉郎来形容力钧兄是恰如其分的,抓铁有痕,踏石成印就是对他从事篆刻的最好印证。那一方“忠芬”的印,是作者成印最快的一方,没有底稿,操刀一挥而就。端庄中不失典雅,古朴中流露着天真,那印只是心形借手而已。

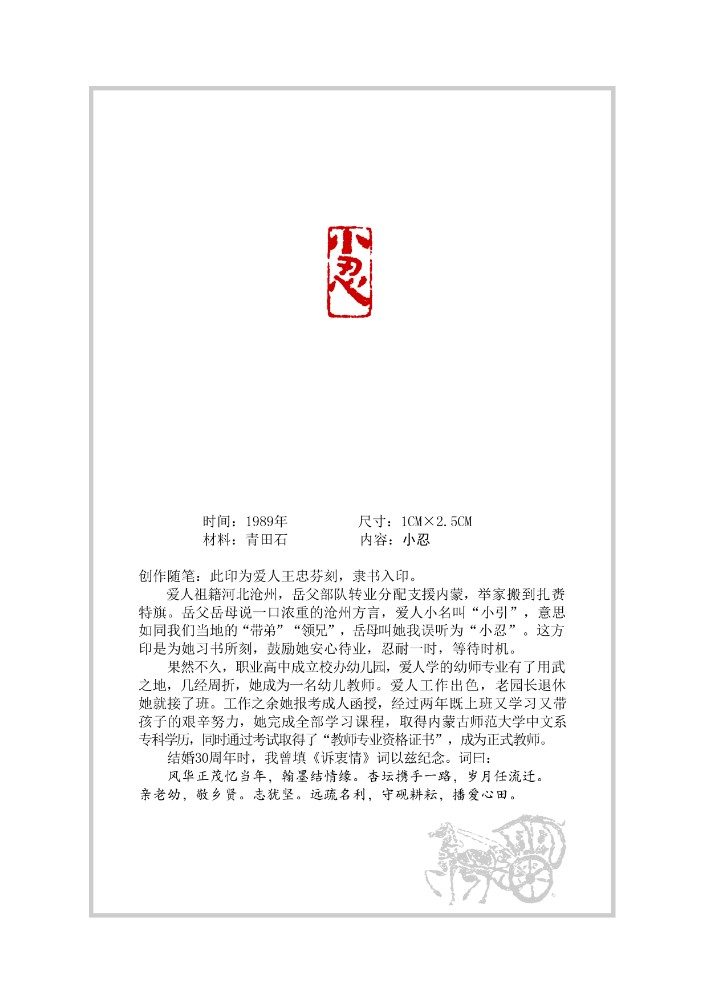

那方“小忍”的印,更是鸾鸣凤和栖梧桐的见证。从这个意义上说,这本《岁月印迹》更像他们执手一生的见证,是他们在花园里种下的一株玫瑰,穿越岁月的长廊,芬芳浓烈!

这百方印迹,是岁月的风沙在人生的道路上踅起的一道道坎坷,更像是沸腾的生活在飞逝的时光快车上留下的阵阵回音。

相信很多不懂篆刻的读者和我一样,并不能从艺术的角度去度量这一方方印石的美感和特色,但更加吸引我们的是那一方方印的前世今生。那些金石之气掩盖不住的人间烟火气息,那些带着泥土气息和苦涩记忆的出生档案,更加让我们怀念那些逝去的日子是如此的真实。经历对别人而言只是一种语言的描述,而对自己来说是一种切身的麻辣甜酸的烧灼!那些疼痛是如此的遥远却触手可及,是那样的模糊而又清晰!从本书的百方印石后面的百个故事里,那些线条并不仅仅是优美含蓄张扬的个性。那一刀刀痛苦的剔除,留在毫厘之间的牵丝连带,都在“切肤之痛”中得以重生。所以才有人说,篆刻是“痛苦”的艺术!篆刻如此,人生何尝不是呢?在这跨越四十年的光阴历程中的一个又一个的故事,一次又一次地诉说着记忆深处印迹。不仅是迷茫痛苦中艰难求索、更有酸甜苦辣中的烟火日常……这些并不是浮光掠影的过去,是刻着悲欢离合的证明。

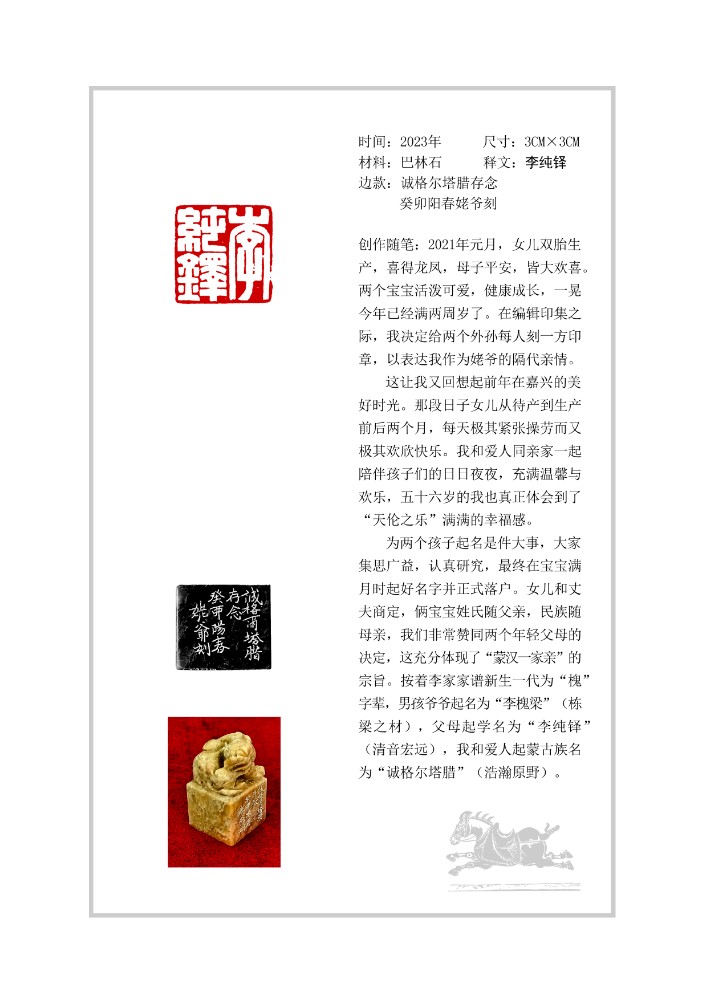

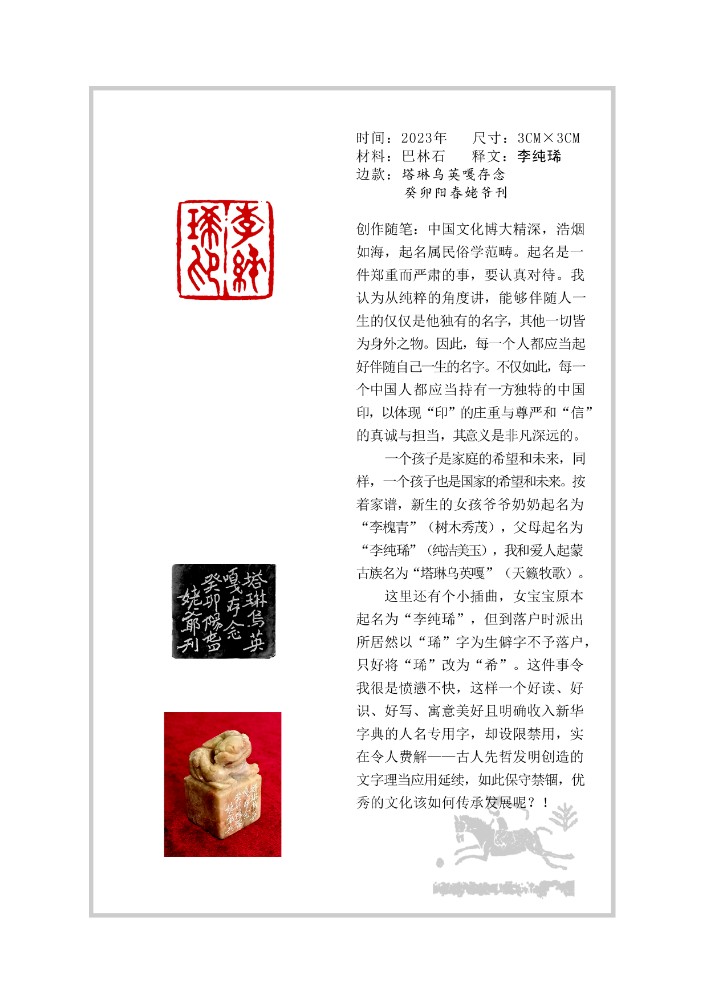

作者认为:“每一个中国人都应当持有一方独特的中国印,以体现‘印’的庄重与尊严和‘信’的真诚与担当,其意义是非凡深远的。”他还说:“一个孩子是家庭的希望和未来。同样,一个孩子也是国家的希望和未来!”他为自己的外孙和外孙女这对2岁的龙凤胎各自刻了一方印。外孙李纯铎的印上“铎”字的金字旁,像吊在屋檐下的铃铛,极具深意,形神兼备。铎字的本意是大铃,形如铙、钲而有舌,古代宣布政教法令用的。

外孙女李纯琋的印上的“纯”字的右边的“屯”字如同一个亭亭玉立的少女,“印”字用左右结构,细看如同左边男孩右边女孩在牵手玩耍……这两方印我看了不知道多少遍,看一遍一番感慨:这得凝聚多少姥爷的心爱啊……

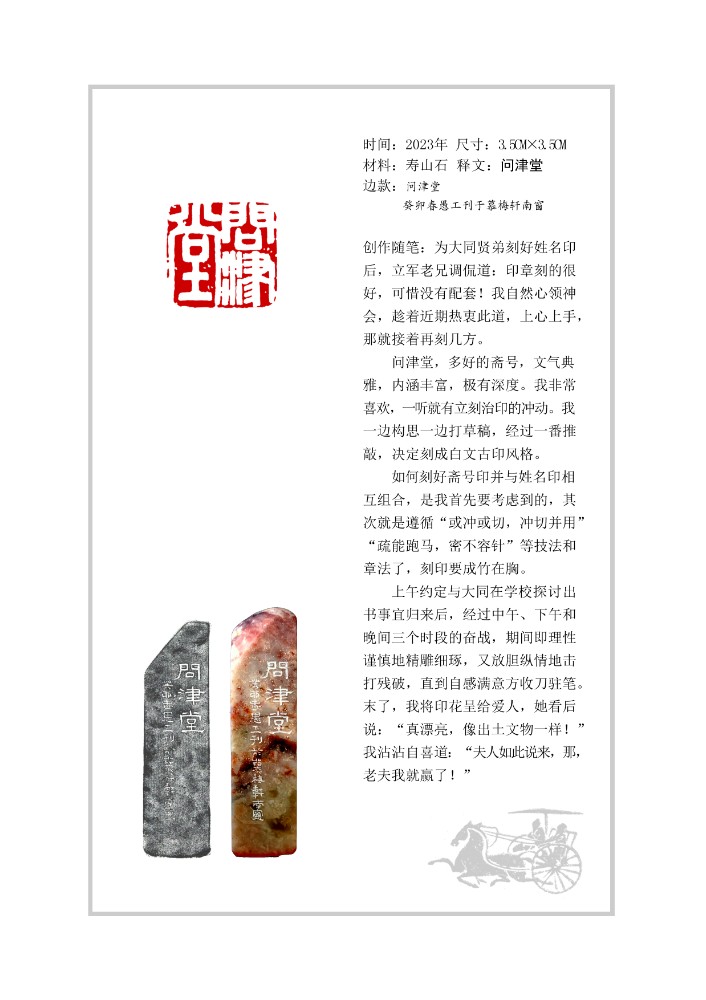

方寸之间别有天。一方刻印真正是方寸之间,可就在方寸之间偏偏能让人心骛八极,神游万仞。邢哥为我刻了多方印,我最喜欢的“问津堂”这一款。“津”字如同小舟待发,“堂”字的秃宝盖儿的第一笔有若神来,边缘的红线先断后绝,一片苍白向世外延开……只剩一片神思悠远,绵绵不绝。更有“撑一支篙,像青草更青处漫溯”的激情和冲动……

每一次欣赏,都由衷感叹作者心思精巧,才华横溢。

本书的扉页印着作者的心声:“谨将此书献给敬爱的母亲”!力钧兄父亲英年早逝,母亲拉扯大四个孩子,尝遍人间艰苦。随着一个又一个的回忆片段,串连起母亲的逝去芳华的点点滴滴。在这本印集当中,那拳拳的寸草之心化作连绵不绝的线条,印在涓涓流淌的母爱做成的纸上的朱红的印记,那是含着泪的卑微与无奈?是和着血的艰辛和苦楚?还是硬将苦水熬成糖的心酸的笑……我想,力钧兄就是母亲尽其一生雕琢的一方印石,藏在母亲心里,钤在力钧兄心灵深处,是永不褪色的信记!亲爱的读者,再浏览一下那一方方饱含寸草深情的赤子丹心吧!

烟收云敛,回于现实之中,我想邢哥苦涩的人生经历就如同一方印石。岁月用苦难做成的刻刀,一次又一次的痛彻骨髓的切割和打磨,把他熔铸成了一方璀璨夺目晶莹剔透的宝印,清水流远,润物生花。和诗一首,留下岁月印痕:

次韵力钧兄题《岁月印迹》

磨穿翰墨做书虫,屐履留痕儒雅风。

情迫夕阳花甲近,操刀从不改初衷。

胡大同

二0二三年七月十二日于问津堂